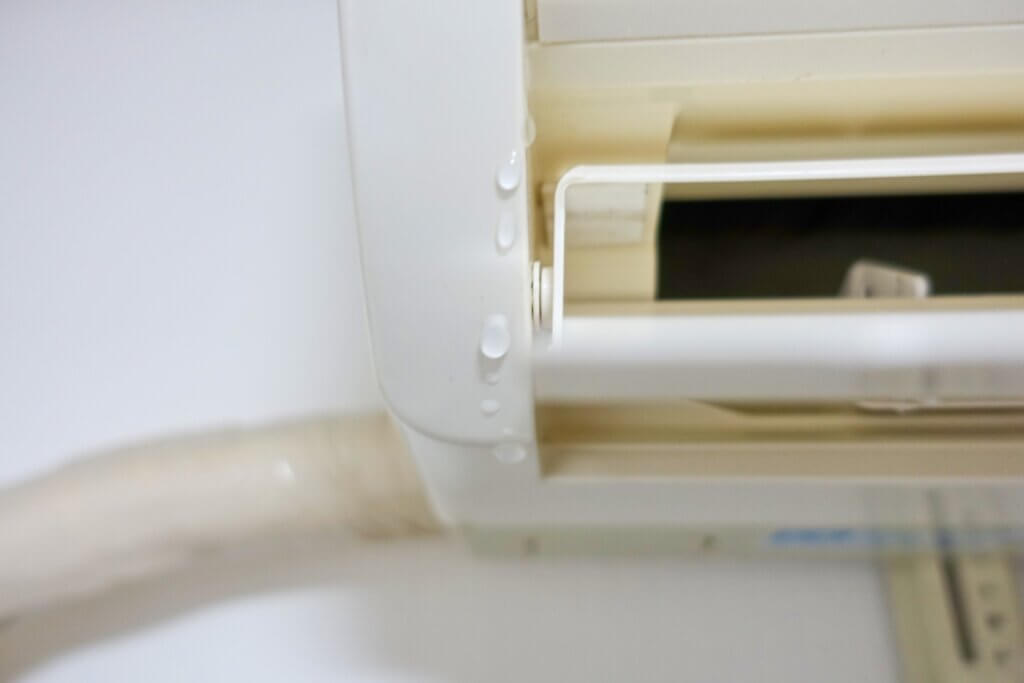

エアコンに「結露」が発生する理由は、暖かい空気が急激に冷やされることにより、空気の水分が水滴に変わることが原因です。

本来はこの水滴がドレンホースから外に排出されますが、いくつか不具合が生じると室内に水滴が垂れて、カビを誘発することがあります。

そこで今回は、エアコンが結露して水滴ができる原因と対策について詳しく解説していきます。

エアコンに結露が発生する原因

正常な状態ならば、エアコンが結露しても室内に水滴が落ちることはありません。ただし、エアコンが正常な状態にない場合は、結露が発生する原因になります。結露している状態はエアコンに問題が生じていることが原因のため、放置してはいけません。

ここでは、エアコンの結露が発生する原因について紹介します。

ルーバーが下を向きすぎている

エアコンのルーバーが下を向きすぎていると、吹き出し口から水滴が落ちてくる可能性があります。

部屋の空気とエアコンの冷たい風邪の温度の差から、吹き出し口は結露が生じやすい状態になっています。その状態で、ルーバーが下向きになっていると付着した水滴が室内に落ちやすくなります。

ルーバーが下向きになりすぎている場合は、ルーバーを平行にしてみましょう。平行にするだけで、吹き出し口に付着した水滴は落ちにくくなります。

フィルターが汚れている

エアコンのフィルターが汚れていると、結露が生じやすくなります。フィルターが汚れていると、うまく空気を排出できないためエアコンの内部に空気が溜まってしまいます。

空気が滞留すると、冷えた空気と暖かい空気がぶつかり結露が生じやすくなります。長年フィルターを掃除していない人は、フィルターの汚れを確認してみましょう。

ドレンパンの不良や劣化

ドレンパンとは、結露水を受け取るためのお皿のことをいいます。

ドレンパンに溜まった水はドレンホースを通り外に排出されるのですが、ドレンパンが割れていたりするとうまく水滴が排出できなくなります。ドレンパンが壊れていると、本体から水滴が染み出す原因ともなるので修理が必要になります。

ドレンパンは経年劣化とともに破損することが多く、故障の際にはメーカー修理が必要で、自分で直すことはできません。

室内配管に結露が起きるケースもある

室内の配管に、結露が生じている場合があります。室内配管とは、室内機と室外機をつないでいる配管のひとつです。

通常は、室内配管が結露しないように断熱材を巻いているため、結露は基本的に起こりません。しかし、長年使用していると断熱材が劣化して結露が生じる場合があります。

新しいエアコンでも、施工不良により断熱材がうまく巻かれていないと結露が発生しやすくなります。

エアコンが結露した時の対処法

エアコンが結露した場合は、次の方法で対処してください。適切な方法で対処すると、エアコンに結露が発生しにくくなります。

設定温度を高くする

エアコンに結露が生じた場合は、設定温度を上げてみましょう。夏の暑い日など、室内と室外の気温差が高ければ高いほど、結露は起こりやすくなります。

また部屋の温度を一気に下げすぎると、結露の原因になります。設定温度を少し上げてみて、結露するかどうか確認してみてください。結露の状態と部屋の温度を比べながら、エアコンをうまく使用していきましょう。

定期的に換気を行う

定期的に換気を行うことで、結露を発生しにくくできます。結露の原因は、内部と外部との気温差と湿度に関係があります。

湿度が高いと結露が発生しやすいため、換気が必要です。締め切った状態が続くと湿度上昇の原因になるため、定期的に窓を開けて換気をするようにしましょう。

真夏の暑い日や真冬の寒い日などでは、換気が難しいかもしれません。

そういったときは、数分間だけ部屋の空気を入れ替えるだけでも結露を防げる場合があります。長めの換気は不要ですが、こまめに換気することが大切です。

除湿運転を行う

除湿機能を使うと、結露が発生しにくくなります。先述したとおり、湿度が高いと結露が生じやすくなります。除湿機能は、部屋の湿度を下げる効果があります。

除湿運転は、弱冷房除湿を利用することで湿度を下げるだけでなく、温度も下げられます。季節が夏の場合や少し暑い日には、弱冷房除湿を利用することで部屋の温度を下げつつ、湿度を下げて結露を防いでいきましょう。

もし温度を変化させたくない場合は、再熱除湿やハイブリット除湿を利用しましょう。すべてのエアコンに搭載されているわけではありませんが、これらの除湿機能は温度を下げずに除湿できます。

ルーバーを上向きに変える

ルーバーの向きを上向きに変えると、結露水が発生しなくなる場合があります。ルーバーが下向きだと冷たい空気が当たり続けるため、結露水が付着する原因になります。

エアコンのリモコンで風向き設定を上向きにするだけで、結露が発生しなくなることもあります。

また、ルーバーが下向きだと少し結露水が付着しただけでも、水が垂れてしまう原因になります。

部屋全体の温度を変えたい場合はルーバーの向きを平行にして、結露が起こった際はルーバーの向きを上向きにするように心がけてください。

風量を強める

風量が弱いままだと、部屋全体を冷やすのに時間がかかります。エアコンの吹き出し口が長く冷やされた状態にあると、結露が発生しやすくなります。

その場合は、風量を強めにしてみてください。風量を強くすることで、吹き出し口の冷やす時間が減り、結露が発生しにくくなります。部屋の温度と比べながら、エアコンの風量を調節していきましょう。

エアコンの結露を放置するとどうなる?

エアコンの結露を放置すると、まずはカビの発生の原因になります。

エアコンにカビが発生すると、アレルギー反応を引き起こす可能性があるので注意が必要です。エアコンにカビが付着している場合は、早急に掃除をしなければいけません。

また、結露水が垂れ落ちることで、部屋の床が傷む原因にもなります。健康被害や家の損傷にもつながるので、結露水を放置してはいけません。

もし結露水の原因がわからない場合は、メーカーに問い合わせをしましょう。ドレンパンの劣化や損傷は、修理をしないと直せません。ドレンホースが詰まっていたりする場合もあるので、原因がわからなければ自分で対処することは難しいです。

エアコンの結露の原因がわからない場合は、業者に連絡して確認してもらうようにしましょう。

エアコンを結露させないための予防策

エアコンに結露が生じた際の対策については説明させていただきましたが、エアコンに結露を生じさせないための予防策もいくつかあります。

ここでは、エアコンに結露が生じないようにする方法を3つご紹介します。

フィルターを掃除する

エアコンに結露を生じさせにためにも、定期的にフィルターを掃除しましょう。

フィルターにゴミが詰まっていると、空気の循環が悪くなり結露の原因になります。定期的に掃除することで、空気の通り道をスムーズにする必要があります。

エアコンのフィルターは、基本的に取り出し可能な場合が多いため、本体の蓋を開けてフィルターを取り出して洗浄しましょう。フィルターは汚れる前に清掃するのがよいため、季節ごとにフィルターを掃除することを心がけましょう。

なお、水洗いなど洗浄した際にはきちんと乾かしてから使用してください。

ドレンホースを掃除する

室外機側のドレンホースは、屋外にあるため落ち葉やホコリが溜まりやすい状態にあります。ドレンホースが詰まっていると、水の通りが悪くなり結露を引き起こします。

水の通りが悪い場合は、ゴミが溜まっている可能性があるため掃除が必要です。

自分でできるドレンホースの簡易的な清掃方法をご紹介します。

- ドレンホースを清掃する場合は、まずエアコンの電源を切りましょう。

- ドレンホースの先端部分をタオルなどで巻いて隙間なくふさぐようにします。

- ドレンホースの先端から掃除機をあて、ゴミを吸いだします。

- タオルに集まったゴミを処分して完了

この方法でうまくいかない場合は、ホームセンター等で販売されているドレンホース用の清掃ポンプを使用する方法もあります。

結露を防ぐためにも、ドレンホースの点検を定期的に行いましょう。

断熱材を設置する(室内配管の場合)

断熱材を設置することで、結露を予防できます。断熱材としてよく利用されるのが、断熱テープです。エアコンを設置した際は、基本的に断熱材が巻かれています。

しかし、経年劣化とともに断熱材が傷み、うまく機能しなくなることがあります。その場合は、断熱テープを室内配管のドレンホースに巻くことで結露を予防できます。

断熱テープを巻く際にはホコリなどの汚れを拭き取り、きれいな状態で巻くようにしましょう。

まとめ

エアコンの結露が原因で水滴が発生する理由について紹介しました。

エアコンに結露が生じて部屋に水滴が垂れてしまうと、カビを誘発し、家の床が傷むなどのおそれがあります。

エアコンに結露を発生させないためには、定期的に換気をして、温度を急激に冷やさないことが大切です。また、予防として断熱テープを室内配管のドレンホースに巻くこと、フィルターの清掃をこまめにすることも結露予防に効果が期待できます。

ただし、それでも結露が発生してしまう場合はドレンパンなど、エアコンが損傷している恐れがあります。

原因がわからない場合は無理に対処しようとせず、メーカーに連絡してエアコンを修理してもらいましょう。

関連記事

エアコンの暖房と灯油ストーブはどちらが安い?暖房費用や特徴の比較

冬に欠かせない暖房器具「エアコン」と「灯油ストーブ」。どちらも電力や灯油を使用しますが、近年の価格上昇で「どちらが経済的か?」と悩む方も多いでしょう。今回は、エアコンと灯油ストーブのコスト比較を行い、それぞれの特徴や使用シーンに応じた選び方を紹介します。暖房費用を節約するポイントもあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。

エアコンの弱冷房除湿と再熱除湿とは?性能の違いやメリットを解説

梅雨時期に快適に過ごすために重要なのが、エアコンの除湿機能です。湿度を下げることでジメジメ感がなくなり、快適に過ごせます。しかし、除湿機能には「弱冷房除湿」と「再熱除湿」の2種類があり、方法や消費電力に違いがあります。この記事では、両者の違いと主要メーカーのエアコンについて解説しますので、ぜひご覧ください。

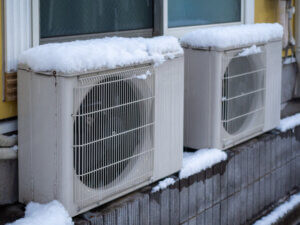

寒冷地用エアコンは、通常のエアコンでは対応が難しい極寒の環境でも効果的に室内を暖めることができます。積雪地域や最低気温が−10℃を下回る場所でも使用可能で、従来のヒーターやストーブに代わる暖房器具として注目されています。本記事では、その特徴とメリットを詳しく解説します。

エアコンのシーズンオフにやっておくべきこととは?自分でできる掃除の方法をご紹介

快適に過ごすために欠かせないエアコンですが、冷房・暖房を使うシーズン以外はお手入れを放置してしまいがちです。エアコンを快適に使用するためにも、シーズンオフのときからしっかりとお手入れしてくことが大切です。この記事では、エアコンのシーズンオフにやっておくべきことと、掃除方法について紹介します。

海沿いの地域では潮風の影響により、建物や機械類などにサビ・腐食が発生しやすくなります。これを「塩害」といい、エアコンが影響を受けて故障する可能性があります。 この記事では、エアコンの塩害について解説し、塩害仕様のエアコンや塩害を防ぐための置き場などについても紹介します。